| |

Il lavoro nell'epoca antica

Lo schiavo: il lavoro imperfetto. Mondo egizio

Lo schiavo: il lavoro imperfetto. Mondo greco

L’atleta: il lavoro perfetto. Mondo greco

Il mito della fondazione di Roma e il lavoro dei contadini

Il lavoro come segno di dignità sociale

Lo schiavo: il lavoro imperfetto. Mondo egizio

Ushabti al lavoro, ca. 1985 a.C.;

Regno Medio. Metropolitan Museum, New York

Nell’antico Egitto non esisteva la schiavitù, cioè non esistevano persone totalmente prive di diritti. La gerarchia prevedeva la condizione servile, di chi lavorava come bracciante nelle grandi proprietà terriere. Ma ciò non impediva loro di possedere e lavorare le terre.

I vari tipi di lavoro servile sono documentati nei dipinti murali ritrovati prevalentemente nelle tombe.

Nella pittura egizia e nei bassorilievi non troviamo innanzitutto una ricerca di naturalismo e di espressività. Su queste prevalgono il rigore stilistico e l'astrazione delle forme.

Non vi è differenza stilistica tra la pittura egizia e il rilievo, poiché entrambi seguono un rigido schema compositivo che è simile (su scala diversa) a quello dei testi geroglifici.

Ushabti al lavoro, ca. 1985 a.C.;

Regno Medio. Metropolitan Museum, New York

Le figure hanno un rapporto gerarchico, secondo il quale chi è più importante (gli dei, il re, i sacerdoti) ha una statura maggiore. Per tutti viene applicato un canone di proporzione. Il dipinto è prima abbozzato su una griglia quadrettata il cui quadrato di base corrisponde alla misura del palmo della mano della figura da disegnare. L’altezza della figura in piedi corrisponde a 18 (poi 20 e 21) quadretti, suddivisi secondo una proporzione interna. La visione è sintetica e non naturalistica, tanto che alcune parti del corpo, come il volto e le gambe, vengono presentate di profilo, mentre altre (occhio, busto) sono poste di fronte. Questo procedimento rende un po’ rigidi i corpi, ma riesce comunque a rendere l’idea del movimento e dei gesti. Assai più naturale è l’effetto ricercato nell’ambientazione, dove spesso si descrive il paesaggio fluviale che fa da sfondo alle attività umane, prima fra tutte l’agricoltura.

I colori sono piuttosto vivaci sia nei dipinti, sia nei rilievi, dove il disegno veniva inciso nella pietra e colorato. Oggi la colorazione originale è andata pressoché perduta, ma è ancora in parte visibile in quei rilievi situati all’interno degli edifici, riparati dagli effetti della luce.

Ushabti al lavoro, ca. 1985 a.C.;

Regno Medio. Metropolitan Museum, New York

Non possiamo tralasciare un particolare tipo di scultura di piccole dimensioni, in bronzo o pietra. I soggetti prevalenti sono le divinità del sacrario egizio, oppure piccole figure chiamate "ushabti" che affollavano le tombe e costituivano l’esercito dei lavoratori al servizio del loro signore nei campi celesti. La ricchezza di particolari e la vivacità delle rappresentazioni sono molto utili per comprendere la storia del popolo egizio e la sua cultura. Collocate nelle sepolture avevano il compito di aiutare il loro padrone nell’aldilà.

Lo schiavo: il lavoro imperfetto. Mondo greco

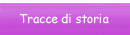

Antimenes, Scena di raccolta delle olive,

anfora attica a figure nere,

circa 520 a.C., h. 40,30 cm.

British Museu, Londra

L’anfora è una tipologia di vaso in terracotta, con due manici per la presa, dalla forma affusolata o più tonda, che veniva utilizzato per conservare e trasportare liquidi. In questo caso possiamo presupporre fosse destinata a contenere dell’olio, dato il soggetto dipinto e le dimensioni imponenti dell’oggetto (più di 40 centimetri di altezza).

La lavorazione “a figure nere” prevedeva che le figure fossero dipinte sul vaso con un impasto di acqua e argilla con ossidi di ferro. Nella successiva cottura gli ossidi prendevano il caratteristico colore nero lucido.

L’anfora è decorata con una scena molto realistica in cui alcuni giovani sono intenti alla raccolta delle olive. Due di essi battono l’olivo per farne cadere i frutti, mentre uno si è arrampicato sulla cima per ripulire i rami più alti. Un quarto si china a raccogliere le olive cadute. Possiamo supporre che gli schiavi fossero addetti alle attività agricole, in una società come quella attica in cui la base dell’economia era costituita proprio dall’agricoltura. Una delle coltivazioni più pregiate era poi quella dell’olivo, che insieme alla vite era alla base della fortuna commerciale delle popolazioni della Grecia antica. Proprio la pianta d’olivo, secondo il mito di fondazione della città di Atene, era stata donata dalla dea Atena agli ateniesi. Ecco perché un lavoro poco nobile come quello della raccolta delle olive da parte dei servi poteva essere l’oggetto della descrizione pittorica su un’anfora destinata certamente a scopi nobili.

L’atleta: il lavoro perfetto. Mondo greco

Diadumeno,

Autore: Policleto (scultore greco)

Datazione: tra il 430 e il 425 a.C..

Copia romana.

Metropolitan Museum, New York

La concezione dell’uomo nel mondo greco lo avvicina al suo modello più alto: la divinità. L’arte esprime questo concetto; in particolar modo la scultura, che realizza nella pietra l’immagine della perfezione del corpo umano. È un lungo percorso, che parte dal periodo arcaico e trova la sua massima espressione nel V secolo, in coincidenza con lo splendore dell’Atene di Pericle. Tra gli scultori di cui comincia a essere tramandato il nome vi è Policleto, autore anche di un testo teorico purtroppo perduto: il Canone, in cui trattava delle regole di proporzione da rispettare nella rappresentazione dei corpi. Non ci rimane che la sua opera (conosciuta soprattutto attraverso numerose repliche di età romana) per comprendere cosa intendeva quando parlava di canone proporzionale.

La statua raffigura il Diadumeno, cioè l’atleta nell’atto di legarsi intorno alla testa un nastro che era il premio per la vittoria dopo la performance sportiva. Lo sport in Grecia era cosa seria, tanto da essere strettamente connesso con la religione, i suoi riti e le sue feste. L’atleta è l’uomo perfetto, che esprime al massimo grado la sua somiglianza con gli dei. E Policleto rende l’equilibrio perfetto del corpo de Diadumeno grazie ad alcuni espedienti formali. La figura non è statica, ma con diverse inclinazioni del corpo, disposte in modo da alternarsi per controbilanciarsi e non rompere l’armonia. Il corpo appoggia sulla gamba destra, mentre la sinistra è piegata e costringe il bacino a una inclinazione, bilanciata da un’inclinazione opposta dell’asse delle spalle. L’equilibrio potrebbe essere minacciato dalle due braccia alzate, ma l’abilità dello scultore trattiene il movimento e ottiene una figura perfettamente equilibrata, se pur in dinamismo.

Il mito della fondazione di Roma e il lavoro dei contadini

Schiavi che pigiano l’uva,

Bassorilievo romano, II sec. d.C..

Venezia, Museo Archeologico

Il mito della fondazione di Roma ad opera di Romolo e Remo rimanda alla vocazione agricola dei primi romani. Un solco, la terra, il fiume. I due gemelli salvati dalle acque e allattati dalla lupa. Sono tutti elementi che collegano Roma al lavoro degli allevatori e degli agricoltori. In questo bassorilievo si vedono due schiavi che pigiano l’uva, mentre un terzo porta una pesante cesta ricolma. Il lavoro dei servi è molto diversificato e dipendeva dalle origini degli schiavi. Non è raro il caso di schiavi che avevano un’alta formazione culturale ed erano preposti alla tutela e alla formazione dei giovani. Nel caso del rilievo con gli schiavi che pigiano l’uva lo scultore ha voluto evidenziare la forza dei muscoli e la robustezza dei corpi, caratteristica fondamentale per chi era destinato al lavoro agricolo. È interessante rilevare che il lavoro degli schiavi sia stato scelto come soggetto di una scultura, ma probabilmente aveva la funzione di status symbol, indicando che il committente era benestante, possedeva delle terre coltivate a vite, produceva vino e aveva un adeguato numero di schiavi.

Il lavoro come segno di dignità sociale

Sarcofago di Lambrate,

VI sec. d.C.. Milano,

Civiche Raccolte di Arte Antica

Nel mondo romano antico chi poteva permetterselo veniva seppellito in sontuosi sarcofagi in pietra o marmo per tramandare ai posteri un’immagine positiva del defunto e delle sue virtù. Non è raro il caso di personaggi che commissionano agli scultori la rappresentazione a rilievo di scene che ricordino il lavoro svolto in vita dalla persona defunta. Un caso è questo sarcofago del periodo tardo-antico, ritrovato nel territorio del borgo di Lambrate, alle porte di Milano, sul cui lato spicca la raffigurazione di una bottega artigiana. Sotto l’arco (le botteghe erano aperte sulla strada) l’artigiano sta lavorando al suo tavolo e dagli attrezzi si potrebbe ipotizzare si tratti di un falegname.

|

|